建物や土地の登記を行う時には、専門用語でたくさんの「○○登記」があります。

その違いがいまいち分からずに非常に難しく感じませんか?

登記に関して、押さえておくべきポイントは、表示登記と保存登記と設定登記の3つ。

決済(引渡)の日に行うのが、保存登記と設定登記(ローンを使う場合)です。

そして、保存登記と設定登記を行うためには、表示登記を完了させて置く必要があります。

と言っても、慣れない用語が多くていまいちピンとこないこともありますよね。

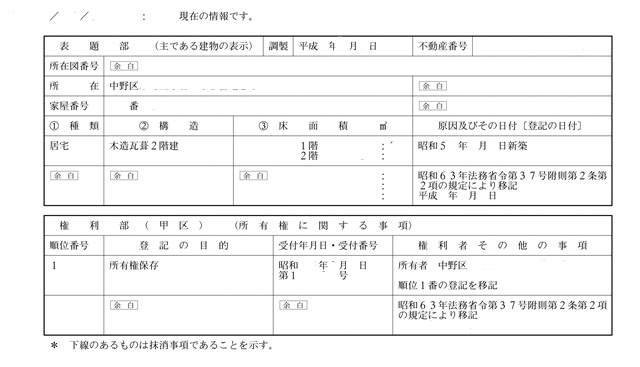

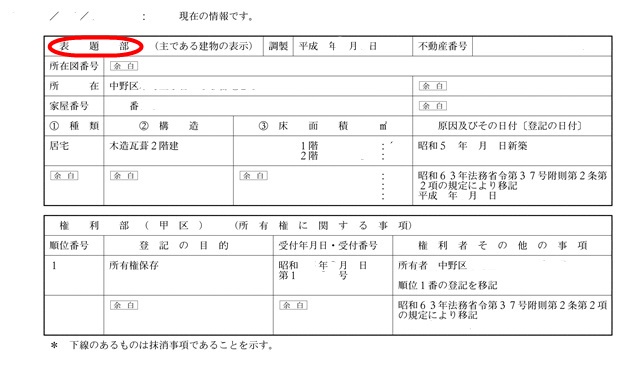

まずは、画像で各種登記が記載される登記簿謄本を見ながら表示登記と保存登記、設定登記の意味を分かりやすく解説していきます!

目次

そもそも「不動産登記」とは?登記簿謄本を見ながら分かりやすく解説!

上の画像は実際の登記簿謄本の写しで一部内容を消したものです。

この登記簿謄本というのは、土地および建物の情報を記載し記録されているもので、法務局が管理している情報になります。

登記簿謄本は不動産流通の円滑化の観点から、所有者のみならず誰でも取得できるようになっています。委任状も資格も必要ありません。

登録は必要ですが、オンラインすることもできます。上の画像はオンラインで取得したものを元にしています。

登記簿謄本に、どういう内容が記載されているかというと大きく分けて3つ。

- 場所、大きさ、種類、構造、用途、種類など、どんな不動産か

- 誰が持っているか、所有者について

- ローンや差し押さえなど、権利関係が設定されているか

この3つの情報を公的に証明してるのが不動産登記であり登記簿謄本です。

そして、この3つが記載されている個所が次の場所です。

- 表題部

- 権利部(甲区)

- 権利部(乙区)

と呼ばれています。

甲とか乙とか出てくると、危うく拒否反応が起こりそうな気もしますが分かれば非常に簡単です。

画像で確認しますね。

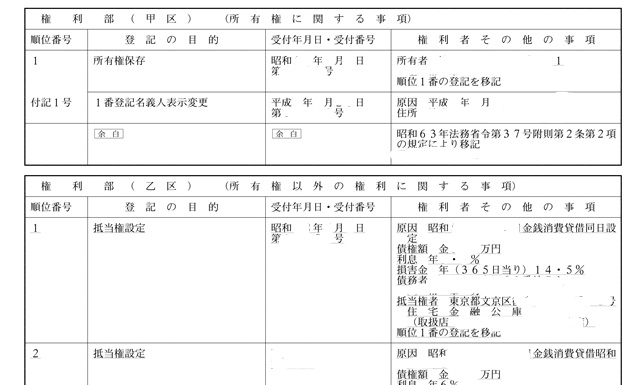

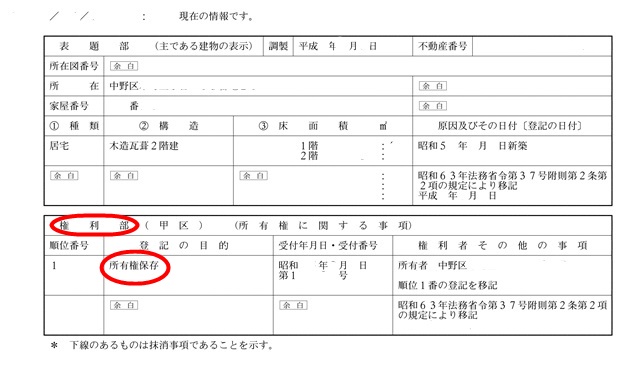

この画像は、権利部の甲区と乙区を記載してるものです。

権利部の甲区は、誰が持っているかを所有者を記載してあります。

そして、権利部の乙区は、ローンに関する内容が記述がされていますね。

この場合、乙区を見ると、住宅金融公庫から金利〇〇%で遅延損害金は〇〇%で借りているということが分かります。

また、下線が引かれている項目は既に抹消されたことを示しています。

つまり、この登記簿謄本を読むと、住宅金融公庫の借り入れは全て返済完了して、抵当権の登記は抹消されているということが分かります。

ちなみに、完済すると勝手に消えるわけではなくて、抹消登記と呼ばれる登記の手続きが必要です。

そして、また新たにお金を借りて抵当権を設定する場合には、下段にどんどん記載されていくという仕組みです。

なお、権利部が2つに分かれている理由は、所有者本人の権利と、お金を貸している人など担保を主張できる権利もあるので区別されているということですね。

このように、登記簿謄本は、その不動産に対する現状の情報を記載されているとともに履歴も残るようになっています。

表示登記と保存登記と設定登記の違いは?

そして本題の、表示登記と保存登記と設定登記の違いを説明していきます。

こちらも先ほどの画像にそって見ていくと分かりやすいですね。

表示登記

表示登記は、表題部をつくる登記のことです。

表題部を作る登記ですので、中古住宅やもともとある土地の場合は、表題登記をする必要はありません。

新築すると新たに建物が出来ますので、どんな建物なのか表題部を作成する必要が出てきます。

表題登記は法的義務があるので、申請を怠ると罰則を受けます!

※不動産登記法164条「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」

表題部に記載される内容は、繰り返しになりますが、どこにあって、どんな種類の建物(居宅なのか、集合住宅なのかなど)、構造、面積、いつできたのか。

という内容ですね。

そして、建物の場合は、家屋番号と言ってその建物に番号がふられます。

この登記をするのが表示登記です。

保存登記

保存登記は、表示登記によって作成された表題部に対して権利部に関する登記のことです。

上図のように、権利部に、所有権保存登記を行っていきます。

所有権保存と書いてあるように、持ち主は誰かを記載することを、所有権保存登記といいます。

なお記載内容は、誰が持っているかに加えて、いつ、どのような原因で取得したかが記載されます。

原因というのは、売買なのか相続なのか贈与なのかという意味です。

設定登記

設定登記をする場合は、金融機関で融資を受けてローンを使う場合がもっともメジャーな設定登記ですね。

この場合抵当権設定登記と呼ばれ、保存登記と同時に登記されます。

そして、設定登記をする場合には、登記簿謄本に乙区の欄ができるという流れになります。

つまり、融資を使わずに現金で購入する場合には、権利部の乙区の欄はなく、権利部の甲区のみになります。

以上が、表示登記と保存登記の違いです。

同じ不動産登記と言っても、表示登記と保存登記は別の手続きになるということですね。

実際に、登記を担当する人も、一般的には、

表示登記は、家屋調査士

保存登記・設定登記は、司法書士

の仕事となります。

保存登記と移転登記の違いは?新築か中古で区別しようっ!!

さらにもう一歩深く理解を進めたいと思います。

表示登記と保存登記についてみてきましたが、保存登記と移転登記の違いを理解することでもう一歩理解度が深まります。

・保存登記=はじめて所有者を登記すること。

・移転登記=登記してある所有者変更の登記をすること。

新築の場合の場合は、表題部がまだないので、表示登記を行って、初めての所有者の登記を行うので、保存登記となります。

中古の建物の場合は、もともとの所有者が居て、売買することで、所有者が変わりますよね。この所有者の変更登記のことを、権利が移転するという意味で、移転登記と呼ばれています。

つまり、所有権移転登記を行う場合は、既に表題部がありますので、表示登記は要りません。

中古の建物の売買の時には、基本的には表示登記は要らないと覚えておくと良いでしょう。

土地の表示登記と保存登記

土地についての表示登記をよくよく考えると、新しい土地がポコっと生まれることはありませんよね。国土ってもともと限りがあるわけですし。

ですが、土地の表示登記を行うこともあります。

どういう場合かと言うと、埋立地を作った時、水路の一部を土地として取得する場合などが該当します。

なお、土地を分筆する時にもあらたに地番が生まれることになりますが、これは分筆登記と呼ばれますので、表題登記とは違ってきます。

このように土地は建物とは少し性質が異なりますので、建物は表示登記、保存登記、土地は移転登記というように登記の名前が異なってきます。

まとめ

表示登記と保存登記、設定登記の違いは、一度理解できると簡単なことではあるのですが、

はじめての場合は、まず言葉が難しいですし、登記簿謄本に記載されている言葉もいまいちピンとこない用語が多いですよね。

それゆえに非常に難しく感じることもありますが、一つ一つ役割を認識していくと簡単ですね。

また、それぞれの費用に関しては、上記コンテンツにて解説してありますので、よろしければ併せてご確認ください。